С 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области объявлены «ковидные каникулы». Да, это неудобно и неприятно, но в целом сегодняшние ограничения уже не вызывают такого шока, который нижегородцы испытали в апрельской локдаун 2020-ого. Люди научились справляться с коронавирусными проблемами, прежде всего – психологическими и социальными, а вот с финансово-экономическими справится куда сложнее, считают нижегородские социологи и собеседники «PolitBook» Андрей Самсонов, Дмитрий Скворцов, а также журналист Ирина Бирюкова.

Психологическое здоровье в эпоху пандемии/инфодемии

Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ФНИСЦ РАН) фиксируют, что настроения в обществе сейчас – «с чертами упаднических», а ситуация – предкризисная. Это при том, что к кризисам нашим согражданам явно не привыкать (30-летний постсоветский период учит еще и не такому). Проблема в другом. Главное отличие сегодняшней ситуации от всех дефолтов и обвалов - ее неопределенность. Непонятно, когда и чем все это кончится.

«Та ситуация психологического давления, которую вызвала и эпидемия, и пандемия, и инфодемия, - все сразу – обострила психические и психологические проблемы, - считает социолог Андрей Самсонов, - на людей хлынул поток противоречивой информации из всех медиа. Причем на уровне статистики это наблюдалось тоже», - констатирует он.

Коронавирусные месяцы дались людям тяжело и в том плане, что люди начали оказываться постоянно запертыми (вузы и школы были на дистанционном обучении), а наши квартиры, как правило, не безразмерны.

«Одно дело, когда люди собираются дома вечером, за ужином, а утром разошлись по своим делам, другое - быть неделю-две-три в намного более тесном контакте. Возникают трения, конфликты. Это тоже фактор психологический», - продолжает наш собеседник и приводит в пример старую шутку, которая гласит, что психологически «нормальных людей» не бывает, есть люди с невыявленными заболеваниями. И если для программиста удаленная работа и процесс нахождения в замкнутом пространстве не так уж критично, то совсем другая ситуация, например, у мамы троих детей, которых не отправить в сад и школу (учреждения были на карантине!), а работать необходимо.

Нижегородский журналист Ирина Бирюкова считает, что в целом за эти полтора года люди проявили одно из своих базовых качеств - умение приспосабливаться в лучшем смысле этого слова: «Люди научились справляться с коронавирусными проблемами, прежде всего – психологическими и социальными. Бороться с одиночеством и жить подолгу дома с супругом с глазу на глаз. И жить так, чтобы не поубивать близких – и в этой шутке есть изрядная доля истины, потому что терпеть друг друга тоже нужно уметь».

Работодатели и работники: состояние «подвешенное»

«Надо выжить», «надо переждать» – люди повторяют это как заклинание. Беда лишь в том, что у них на такое ожидание очень мало денег. Сбережения, которые помогут домохозяйству прожить не меньше года, есть лишь у 6% опрошенных, такие цифры приводит социологический центр РАН. Причем почти у половины россиян (45%) имеются долги - по кредитам, по квартплате, частным лицам.

Компании предпочитали сокращать не штат, а фонд оплаты труда, отправляли людей в неоплачиваемые отпуска. Это позволяло формально выполнить требования президента страны и получить право на льготы. В реальности у работников – «та же бедность, вид сбоку», - считает Андрей Самсонов.

«Коронавирус выявил целый ряд интересных вещей, - отмечает социолог, - есть, например, организации, причем крупные, которые до сих пор не вышли с «удаленки». Сотрудников как отправили на нее полтора года назад, так они там по сей день и находятся. Да, сейчас сокращать штат работодателям не дают, но вот это подвешенное состояние над людьми довлеет. Предприятия поняли, что, во-первых, зачастую имеют слишком раздутый штат, во-вторых, могут платить работникам меньше, переведя их на удаленку, - пусть это будет небольшое сокращение зарплаты (на 15-20%), но тем не менее. Все эти ограничения, локдауны сильно бьют по малому и среднему бизнесу.

И, наконец, люди просто опасаются потерять работу – а это дополнительный инструмент в руках работодателя, который, как известно, руководствуется принципом бизнеса: желательно, чтобы человек работал больше, а получал меньше. При таком рынке труда предложения зарплаты меньше, зато больше усиливаются опасения сотрудников потерять работу. Опять же создается дополнительная неопределенность в психологическом плане».

По данным отраслевых порталов и экспертным оценкам, после весеннего карантина так и не смогли полностью восстановиться 72% российских компаний.

В торговые центры нельзя, в турецкие отели – можно

«Я не думаю, что наши власти так уж мечтали объявить нерабочие дни и распустить всех по домам. Это вынужденный шаг в ситуации, когда растет количество не просто заболевших, но тяжелых больных и количество смертей. Многие наши граждане высказывают недовольство этой мерой, поскольку их заработок зависит от объема выполненной работы или отработанных часов, и эти выходные серьезно сказываются на их доходах. Однако приостановка работы дает возможность сократить контакты между людьми и замедлить распространение инфекции», - считает нижегородский социолог Дмитрий Скворцов.

Вместе с тем он уверен, что, если народ начнет праздновать День народного единства, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и просто лишние выходные, толку от этих нерабочих дней будет мало.

Да, торговые центры, рестораны и прочие заведения в Нижегородской области сегодня закрыты, а региональный Минздрав призывал жителей региона воздержаться от «активного общения». Тем не менее, некоторые нижегородцы пренебрегли рекомендациями и воспользовались нерабочими днями как шансом отдохнуть у моря. В турфирмах сообщают, что на эти «нерабочие дни» почти не осталось мест в отелях Турции и Египта. Нижегородцев не напугали ни завышенные в 2-3 раза цены, ни необходимость вылета из Москвы. Причем спрос на конец октября - начала ноября наблюдался и до объявления нерабочих дней.

По мнению социолога, запрет на перелеты от властей не действует сегодня потому, что это может вызвать слишком много протестов. «Вопрос, который они задают сегодня себе: «Если мы это запретим – как люди это воспримут?». Это может вызвать слишком много протестов. Сегодня у нас еще есть некий запас прочности, а все потому, что в прошлом году была сделана большая работа по увеличению мест в реанимации. А вот когда он будет исчерпываться - властям придется идти на более жесткие меры. Но, будем очень надеяться, что эта волна все-таки пойдет на спад», - подытоживает наш собеседник.

Где границы свободы: общество и государство

По мнению Андрея Самсонова, нельзя не упомянуть в сегодняшней ситуации взаимоотношения общества и государства, которые также испытывают кризис. «Аргументы гуманистические звучат, по большому счету, с обеих сторон. И те, и другие говорят о «свободе», границах свободы, всевозможных правах, - отмечает он, - с одной стороны, у человека есть право не прививаться и ни во что не верить. Есть ведь такое право? С другой стороны, рядом с таким человеком находятся люди, которые говорят «извини, но ты мою свободу нарушаешь тем, что можешь меня заразить. И, кроме того, ты создаешь проблемы для медицины, которая и так перегружена». Государство говорит: ну хорошо, вы не хотите прививаться. Но потом, когда вы заболеете в тяжелой форме, вы куда бежите? В больницу, чтоб вас там бесплатно лечили? Но курс лечения в любом случае стоит намного дороже, чем прививка», - рассуждает он.

Эта же дискуссия перетекает в сферу бизнеса. «Вот государство, например, дает распоряжение ограничить работу общепита, салонов красоты. Оно накладывает некие ограничения. Должно ли оно компенсировать эти неудобства? Если должно, в какой мере? А насколько эти заведения соблюдают все это? С одной стороны, мы выполняем требования государства чисто формально, с другой стороны, подразумеваем компенсацию . И государство тоже все это прекрасно понимает», - резюмирует Андрей Самсонов

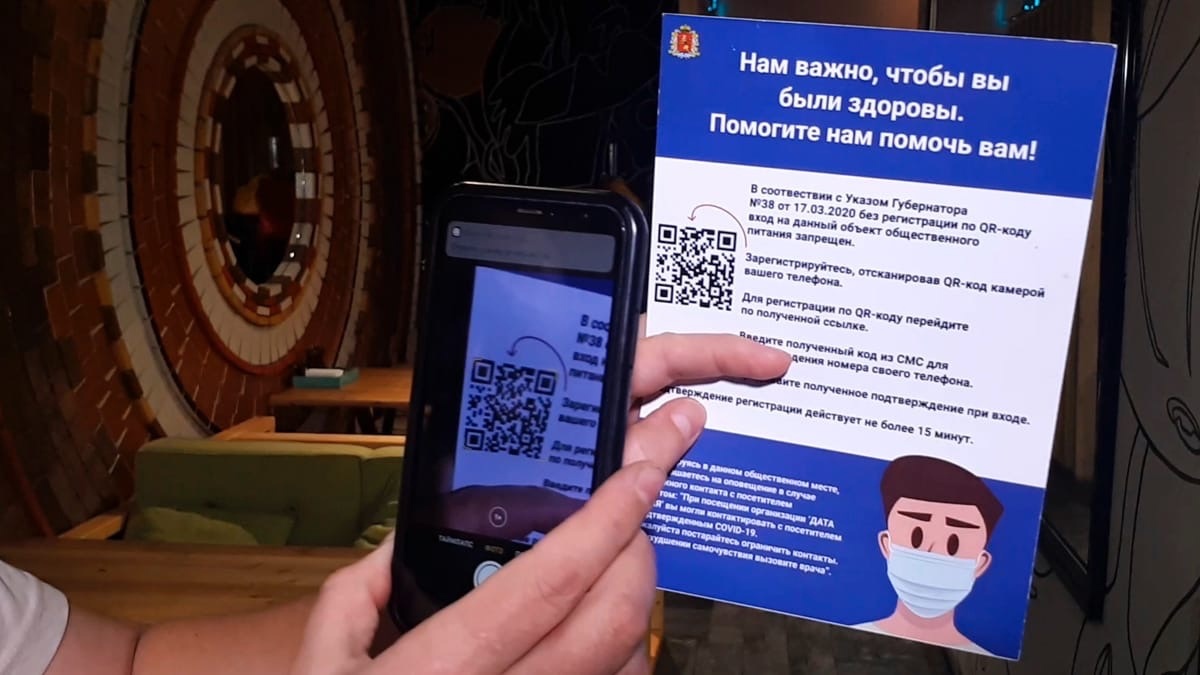

В целом, в апрельский локданун 2020-ого года страха у людей было больше, чем сейчас, считает Дмитрий Скворцов. «Люди в прошлом году выказали бОльшую дисциплинированность, в том числе с точки зрения мер санитарной безопасности на предприятиях, - говорит он, - сегодня не так много людей реально отправлены на «выходные». Но, надо отметить, что и власти были более жестко настроены, и люди боялись новой, пока неизвестной страшной болезни. Сейчас все уже привыкли, те же рестораны», - считает социолог.

«Мне кажется, мало кто воспринимает эти ограничения как каникулы, скорее как досадную нагрузку, - говорит Ирина Бирюкова, - большинство еще просто не успели поверить в возможность нового локдауна. Все уже привыкли, что жизнь вернулась, в футбол играют, концерты дают, кино показывают. Автобусы ходят, можно ходить без масок и не пугаться рукопожатий. А работодатели воспринимают дистанционку без первоначальной истерики».

Другое дело, что для них, для глав как крупных предприятий, так и мелких, такие локдауны по-прежнему тяжелы. Как может привыкнуть ресторатор к пустым залам? Отельер – к пустым номерам? Директор завода – к отсутствию работников в цеху? И все это опять связано с деньгами, со средствами к существованию. С финансово-хозяйственной деятельностью в стране в каком-то глобальном смысле.

«Считаю, что социальные и психологические проблемы преодолевать мы научились. А вот финансово-экономические еще нет, - резюмирует журналист, - про общие тенденции говорить сложно: опыта мы все равно накопили еще мало. Мы еще не стали Homocovidus – человеком ковидным. И это к счастью: это означает, что мы нацелены не пасовать, а бороться».

Анастасия Шохина

ФОТО: vk.com/typical_nn